「すごい!」が飛び交う休憩時間:カードゲームが生む自信と仲間との輪

Contents

I. はじめに:なぜB型事業所では「みんなと関わる力」が大切なの?

1. B型事業所の大きな目標:「働くスキル」と「人として生きる力」

就労継続支援B型事業所は、障害を持つ方々が社会に出て活躍するための準備をする大切な場所です。ここでは、お仕事のスキルを身につけるだけでなく、もっと大切な「人として生きる力」を育てることを目標にしています。特に、みんなと仲良くする力や困ったときに助け合える人間関係を作る力は、社会で安定して生活するために欠かせません。

実際にお仕事をする上では、一緒に働く仲間や上司とのスムーズなコミュニケーションがとても重要です。もし職場で困ったことや悩みがあっても、信頼できる仲間がいると、心の支えになり、長く働き続けるための大きな力になります。多くの利用者さんにとって、作業自体よりも、人との関わり方に難しさを感じることが多いと言われています。だからこそ、私たちは仕事の訓練と同時に、この「人との関わり方」を上達させるための機会を意図的に作っています。

その中で、お昼休みや休憩時間にみんなで一緒に楽しむ活動は、プレッシャーを感じずに「協力すること」や「ルールを守ること」を練習できる、リラックスした学びの場として大きな意味を持っています。安心して人間関係を築くことで、利用者さんは対人スキルを練習し、将来の就職に必要な土台をしっかり築くことができるのです。

2. お昼休みレクリエーションを始めた理由と目指すこと

当事業所が定期的にお昼休みにカードゲームなどのレクリエーションを取り入れているのは、単に「休憩」のためだけではありません。楽しい活動は、心と体の健康を保ち、頭をスッキリさせ、そして「楽しい!」という気持ちを増やすことが、様々な研究で分かっています。これは、毎日のお仕事へのモチベーションを高める、とても大切な要素になります。

レクリエーションを導入する主な目的は、利用者さん同士の社会的なつながり(仲間との絆)を大切にし、ストレスを減らし、毎日の活動がマンネリ化するのを防ぎ、そして「自分はここにいていいんだ」と感じられる環境を作ることです。カードゲームは、頭の体操になり、同時にみんなで協力したりおしゃべりしたりすることを自然に促してくれる、とても良いツールです。休憩時間をただ過ごすのではなく、質の高い交流とリフレッシュの時間に変えること、それが私たちの目指す「お昼休み革命」です。

II. カードゲームがくれる、たくさんの良いこと

ここでは、事業所でよく遊ぶUNOや神経衰弱といったカードゲームが、利用者さんの成長をどのように助けているのかを、分かりやすい言葉で説明します。

1. UNOで育てる「人との関わり方」と「心のコントロール」

UNOは、誰でも一度は遊んだことがあると思いますが、実は子どもの成長支援やリハビリの現場でも積極的に使われている優れたツールです。UNOの最も良いところは、「人と関わる力」「自分で考える力」「気持ちを落ち着かせる力」といった、社会で生きていく上で本当に大事な力が自然と身につく点にあります。

まず、「順番を守ること」や「カッとならずに待つ練習」ができます。ゲームの順番を待ったり、「スキップ」されたときに我慢したりといったルールを守ることは、お仕事での作業手順を守ることと直接つながります。勝ちたい気持ちを抑えて、ルールに従ってカードを出すプロセスは、自分の感情をコントロールする力を自然と養ってくれます。

次に、「おしゃべりする力」が上がります。UNOは、話しながら進めるゲームなので、作戦を相談したり、自分の考えをはっきり伝えたり、友達の意見に耳を傾けて受け入れたりするチャンスがたくさん生まれます。この経験を通じて、みんなと円滑に関わるためのスキルが自然と伸びていきます。

さらに、カードゲームは、ルールを知らない人がいたときに、利用者さん同士がお互いに教え合う文化(助け合い)を作るのにとても役立ちます。仲間が自発的に教えることで、教える側には「リーダーシップ」や「責任感」が、教わる側には「話を聞く力」と「仲間に入れてもらえた安心感」が育まれます。支援員が教えるよりも、仲間が教える方が、心理的な抵抗がなく、より効果的に知識が伝わります。

2. 神経衰弱(カード合わせ)で頭をスッキリさせる

神経衰弱のようなカードを合わせるゲームは、頭の体操に焦点を当てた活動として取り入れています。これは、簡単な計算問題や間違い探しなどと同じように、集中力、よく見る力、記憶力、そして物事を考える力を保つことに役立つことが分かっています。

神経衰弱では、カードがどこにあるかという情報を一時的に、そして長い期間覚えておく必要があります。これは記憶力を鍛えるのに役立ちます。また、利用者さんは、今の状況を見て、「次はどのカードをめくるのがベストか」という作戦を立てる必要があります。この状況を判断し、決めるプロセスを通じて、楽しみながら論理的に考える力を鍛えることができます。

そして、ゲームという形式なので、複雑な作業が苦手な利用者さんでも、楽しい課題に対しては高い集中力を続けて発揮できます。この集中して遊んだ経験は、午後の仕事への意欲にもつながり、作業の質の向上にも良い影響を与えます。

3. 仲間から「褒められる喜び」で自信アップ

レクリエーション活動が参加者にもたらす最大の効果の一つは、心の満足感と**集団の中での「自分の居場所」**が持てることです。カードゲームは、勝ったり、カードを揃えたりといった「成功」がハッキリと分かるため、「自分にもできる!」という自信(自己肯定感)を高めるのにとても適しています。

成功体験は、「自分はできる」という感覚を強くし、次の活動へのやる気につながります。また、みんなで一緒にプレイすることで、勝ち負けやプレイの楽しさを共有し、参加者同士の**絆**が深まります。

ここで特に大切なのは、成功したときに周りの仲間から褒められることです。仲間から拍手や「すごいね!」といった言葉をもらうことで、自分の成功が仲間によって認められたという強いサインになります。これにより、個人が**「この集団の一員だ」という安心感**を持つことができ、リラックスして自分の能力を発揮できる、充実した環境を作り出すことにつながるのです。

III. 職員の感想レポート:カードゲームが作った3つの「笑顔」と「つながり」

1. 職員の感想を分析:行動に注目する大切さ

支援の記録を書く際には、「利用者が楽しく感じた」というような個人的な気持ちの感想ではなく、「利用者が積極的にカードを出した」といった具体的な行動の事実に注目することが大切です。職員の感想は、支援の質の高さを対外的に示すための証拠として、具体的な行動と結びつけて分析することが重要です。

プライバシーを守るため、利用者さんや実習生のお名前はすべて伏せ、役割に基づいた呼び方(例:教え上手な利用者さん、新しく来た実習生さん)でご紹介します。

| 観察された状況 | 参加者間の具体的な行動事実 | 成長した力・身についたこと |

|---|---|---|

| 写真1:UNOのルール指導 | 教え上手な利用者さんが、ルールに不慣れな実習生さんに、自分から進んで丁寧にルールを教えていた。 | 助け合いの気持ち、教える力、人の話を聞く力、信頼関係 |

| 写真2:UNOで残り1枚になった瞬間 | 実習生さんが「UNO」と宣言する度に、周りの利用者さんたちが「早っ!」「すごいね」と声をかけ、実習生さんは嬉しそうに笑っていた。 | 気持ちのコントロール、みんなに受け入れられる喜び、参加への意欲向上 |

| 写真3:神経衰弱での声かけ | 利用者さんが、自分の番が終わると「次は〇〇君だよ」と次のプレイヤーに優しく声を掛け、カードが揃う度に互いに「すごっ」と褒め合っていた。 | 他の人への優しさ、自分の役割を意識する力、共感の気持ち、考える力 |

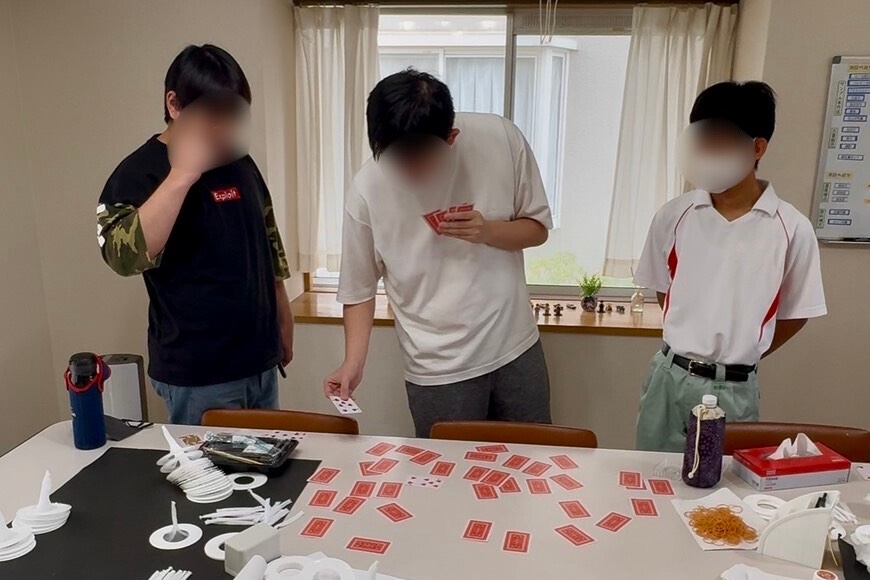

2. エピソード分析1: ルールを教え合う温かい助け合い

(写真1)

写真1の様子は、実習に来たばかりのAさん(仮称:新しく来た実習生さん)がUNOのルールに戸惑っている場面です。ここで見られた最も素晴らしい行動は、利用者であるBさん(仮称:教え上手な利用者さん)が、自ら進んでゲームの手を止め、Aさんに遊び方を丁寧に教え始めたことです。

これは、単なる親切心ではなく、利用者さん同士が高度なレベルで助け合っている(ピアサポート)証拠です。Bさんによる自発的な指導は、「人に教える力」という潜在的なリーダーシップを発揮する機会となりました。これは、お仕事の場で先輩が新人に仕事を教えるのと同じ構造を持つもので、Bさんの自信と自己肯定感を育む活動になります。

また、支援員が教えるのではなく、仲間が教えるという形で知識が伝わったことで、Aさんは緊張がほぐれ、Bさんに対する信頼関係がすぐに深まりました。このように、お昼休みのレクリエーションは、利用者さん同士がお互いを支え、知識や技術を分かち合う、温かい人間関係を作る土台として機能していることが分かります。

3. エピソード分析2: 「すごい!」という声がくれた参加への勇気

ルールを教わってゲームに慣れてきたAさんが、残り1枚となり「UNO!」と声を出した際の周りの反応は、周りの利用者さんたちから「早っ!」「すごいじゃないか」といった、驚きと称賛の言葉が自然と出たことで、Aさんは明らかに笑顔になり、「やった!」という達成感を覚えていました。

周りからの良い反応、つまり**前向きなほめ言葉**は、Aさんの頑張りと成果が仲間たちに認められたという強力なサインです。これは、レクリエーション活動が提供すべき「心の満足感」を大きく高め、Aさんがこの集団の活動にもっと積極的に参加したいという意欲を飛躍的に高める効果があります。

この事例で大切なのは、「成功したこと」だけでなく、成功に至るまでの努力が**「みんなで共有されたこと」**によって価値が高まっている点です。周りの温かい反応によって、**成功を喜び合う優しい文化**が育まれ、利用者さんが自分の存在意義を感じ、リラックスして能力を発揮できる**「安心できる場所」**が保障されていることが示されています。

4. エピソード分析3: 思いやりと集中力が生む楽しい交流

3人で行われた神経衰弱の様子からは、**他者への配慮**と**みんなのルール**が確立されていることが確認されました。利用者Cさん(仮称)は、自分の番が終わるたびに「次、D君だよ」と次のプレイヤーに優しく声を掛けていました。さらに、カードが揃うたびに「よく覚えれるな」「すごっ」といった純粋な褒め言葉が飛び交い、カードを揃えられた利用者さんもとても嬉しそうな表情を見せていました。

自分の番が終わった後に次の人を指名する行為は、ただのマナーではなく、ゲームの**流れを考え、周りの人に気を配り、集団の中での自分の役割を理解している**という高度な社会性を示しています。これは、お仕事での**「連携」**や**「思いやり」**のスキルが、遊びを通じて自然と身についている証拠であり、就労環境でのチームワークにも活かされる基礎能力です。

また、お互いの成功を心から喜び合う言葉(「すごっ」)は、参加者が**互いの挑戦を応援し合える、肯定的な文化**が事業所に深く根付いていることを示しています。このように、カードゲームは、記憶力や考える力を鍛えるだけでなく、他者への**共感や思いやり**といった大切な力を育てるための理想的な活動として機能しています。

IV. まとめ:お昼休み活動がくれる未来の力

1. 休憩レク活動が「働く意欲」にもたらす良い影響

お昼休み中のカードゲーム活動は、ただの休憩時間を超えて、お仕事の訓練にも様々な良い影響を与えています。まず、活動によって気分がリフレッシュされ、頭がスッキリすることで、午後の作業に対する**集中力とやる気**が高まります。

さらに、ゲームを通して円滑にコミュニケーションを取った経験は、仕事時間中の人との関わりにおける**ストレスに強くなる力**を高めます。レクリエーションで深まった利用者さん同士の信頼関係は、仕事上の連携をスムーズにするだけでなく、精神的な安定をもたらす**心のサポート**の土台になります。

また、支援員にとっても、レクリエーションの時間は、利用者さんの**「人としての魅力」**や**秘めた強み**を知る大切な機会になります。ゲーム中の振る舞い(ルール理解、気持ちの調整、他者への優しさ)を観察することで、仕事中の評価だけでは見えにくい、個々の利用者さんの**新しい強みや課題**を明確にできます。これは、具体的な行動に基づいて評価を行い、一人ひとりの支援計画に役立てるための貴重な情報源となるのです。

2. これからも楽しい活動を続けるために

レクリエーションをこれからも続けていく上で、**常に質の高い活動**を提供し続けることが重要です。活動がいつも同じだと、参加する意欲が下がってしまう主な原因の一つになります。当事業所では、この課題に対応するため、カードゲームに加えて、利用者さんの**様々な興味**に合わせた活動(例:他のボードゲーム、絵しりとりなど)を取り入れる柔軟な姿勢を持ち続けます。

質の高いレクリエーションを続けていくためには、職員の負担を減らすことも欠かせません。今後は、利用者さんが**「自分たちが主役」**となって活動を企画したり準備したりする機会を増やすことで、職員の負担を減らしながら、利用者さんの**「自分事として関わる意識」**と**「自分にもできる!」という自信**を高める取り組みを進めていきます。

3. 最後に:安心して成長できる場所、B型事業所

就労継続支援B型事業所は、単にお仕事の訓練をする施設ではありません。それは、仲間との出会いと共同作業を通じて、**人間関係を築き、自分自身が成長していくための「安心できる学びの場」**です。

お昼休みのカードゲームを通じて見られた、ルールの教え合い、成功への温かい拍手、そして次の人への優しい声かけといった行動こそが、当事業所が目指す**「安心して働き、成長できる環境」**の具体的な姿です。このリラックスした活動の場で培われたコミュニケーション力や、人としての大切な力は、将来のお仕事、そして人生全体を豊かに彩る、かけがえのない力となるでしょう。私たちは、今後も利用者さんの皆さんが**喜びをもって**活動に参加し、自分の可能性を最大限に引き出せるよう、質の高い支援を提供し続けてまいります。